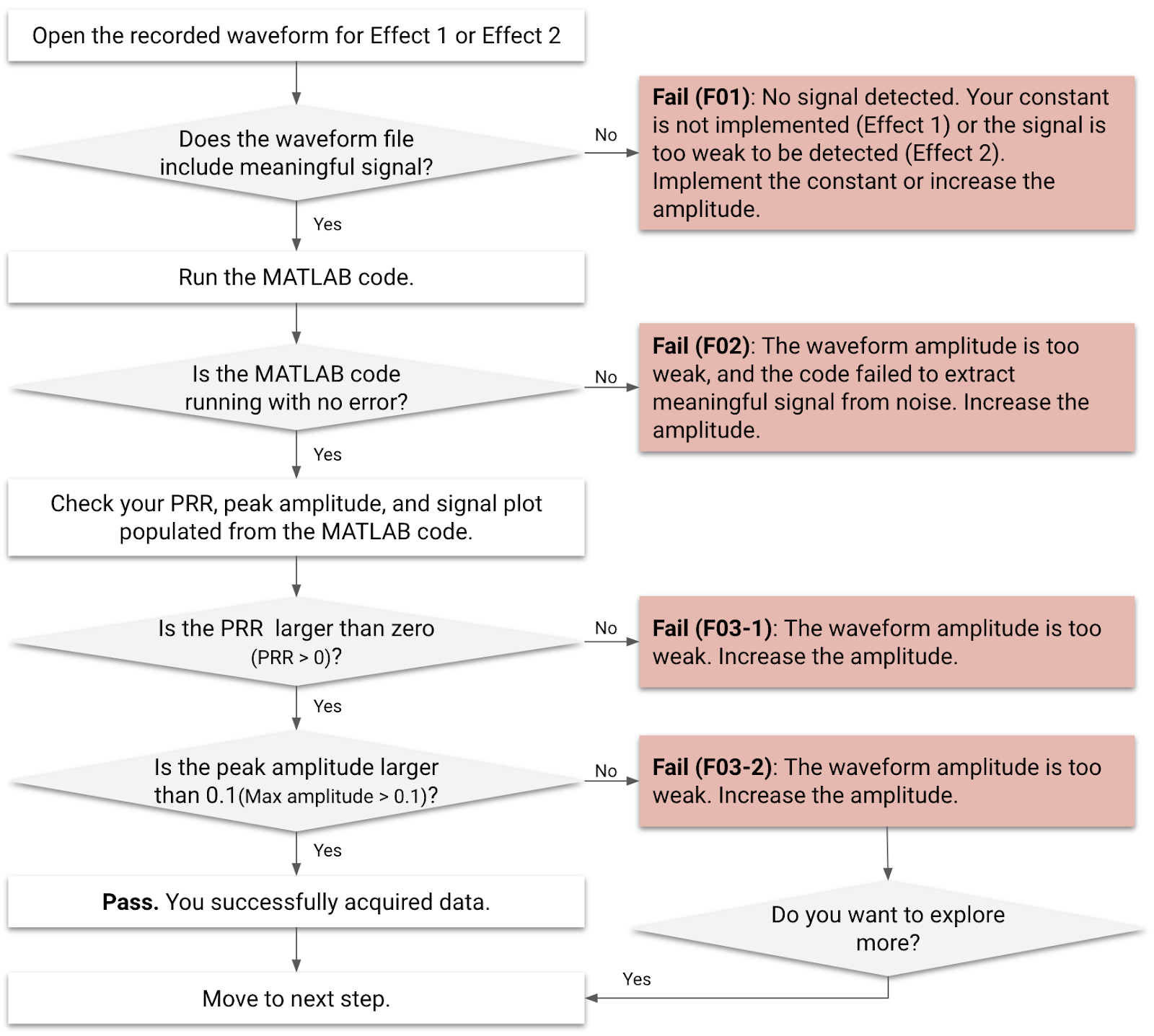

Nachdem Sie die MATLAB-Dateien heruntergeladen und ausgeführt haben, können Sie die im vorherigen Schritt aufgezeichneten Wellenformdateien anhand der folgenden Flussdiagramme analysieren.

Abbildung 1: Ablaufdiagramm für die Wellenformanalyse für Effekt 1 und Effekt 2

Abbildung 2: Ablaufdiagramm für die Wellenformanalyse für Effekt 3

Fehlerfälle

Prüfen Sie vor und während der Analyse auf Fehlerfälle (F01–F05).

- Effekte, die mit F01 und F02 gekennzeichnet sind, können nicht mit MATLAB-Code verarbeitet werden.

- Effekte, die mit F03-1 gekennzeichnet sind, können der Leistungskarte nicht hinzugefügt werden, auch wenn sie fehlerfrei von MATLAB-Code verarbeitet werden.

- Effekte, die mit F03-2, F04 und F05 gekennzeichnet sind, können der Leistungskarte weiterhin hinzugefügt werden, obwohl die Verarbeitung fehlgeschlagen ist.

- Wenn

Vibrator.hasAmplitudeControl()den Wertfalsezurückgibt, wird das DUT als F04 oder F05 bezeichnet. - Wenn nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Effekt 3“ während der Messung eine spürbare Verzögerung (mehr als 500 ms) auftritt, erhält das Prüfling die Bezeichnung F04.

| Fehlercode | Beschreibung des Fehlers | Anwendbare Effekte | Grund für den Fehler | Fehlerbehebung |

|---|---|---|---|---|

| F01 | Es wird kein Ausgabesignal aufgezeichnet. | Effekt 1 | Die Konstante für haptisches Feedback ist nicht implementiert. | Implementieren Sie die leere Konstante wie unter Konstanten implementieren beschrieben. |

| F02 | MATLAB-Codefehler. Beispiel für den MATLAB-Fehler: Index exceeds matrix dimensions. (Index überschreitet Matrixdimensionen.) |

Effekt 1, Effekt 2 | Die Amplitude des haptischen Effekts ist zu schwach. | Erhöhen Sie die Amplitude des haptischen Effekts. |

| F03-1, F03-2 | [F03-1] Kein MATLAB-Fehler, aber der aus dem MATLAB-Code abgeleitete PRR ist kleiner als 0. [F03-2] Kein MATLAB-Fehler, aber die aus dem MATLAB-Code abgeleitete Amplitude ist kleiner als 0,1 g. |

Effekt 1, Effekt 2 | Die Amplitude des haptischen Effekts ist zu schwach. | Erhöhen Sie die Amplitude des haptischen Effekts. |

| F04 | Das Signal ist zu kurz (etwa 500 ms statt 1.000 ms). | Effekt 3 | Das Gerät kann die skalierte Amplitude nicht richtig generieren. Die Amplitude der ersten 500 ms-Phase wird mit 0% generiert, obwohl 50% angefordert wurden. | Funktionen für die Amplitudenskalierung aktivieren |

| F05 | Die beiden Werte für die maximale Amplitude unterscheiden sich kaum oder gar nicht. | Effekt 3 | Das Gerät kann die skalierte Amplitude nicht richtig generieren. | Funktionen für die Amplitudenskalierung aktivieren |

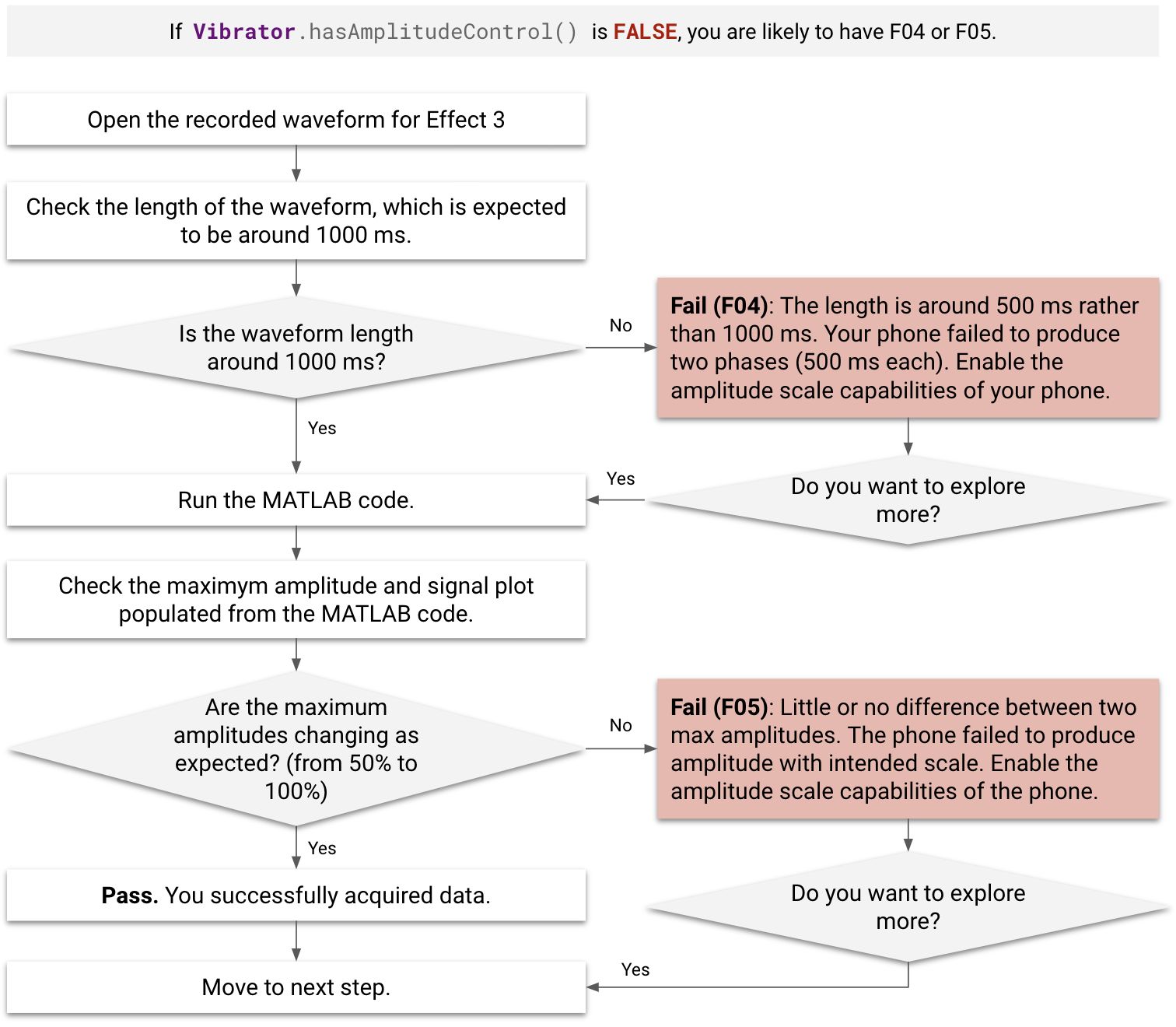

Abbildung 3: Beispiele für MATLAB-Signaldiagramme für F03-1 (links) und F03-2 (rechts)

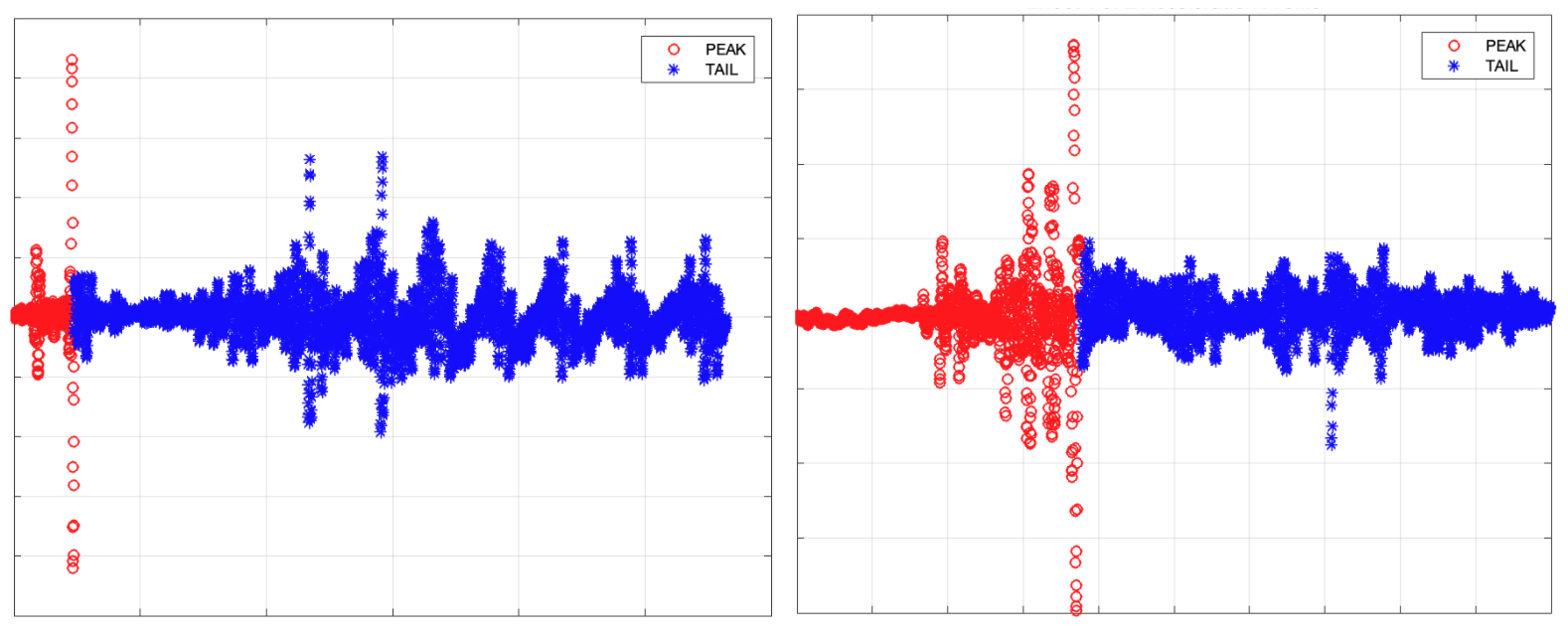

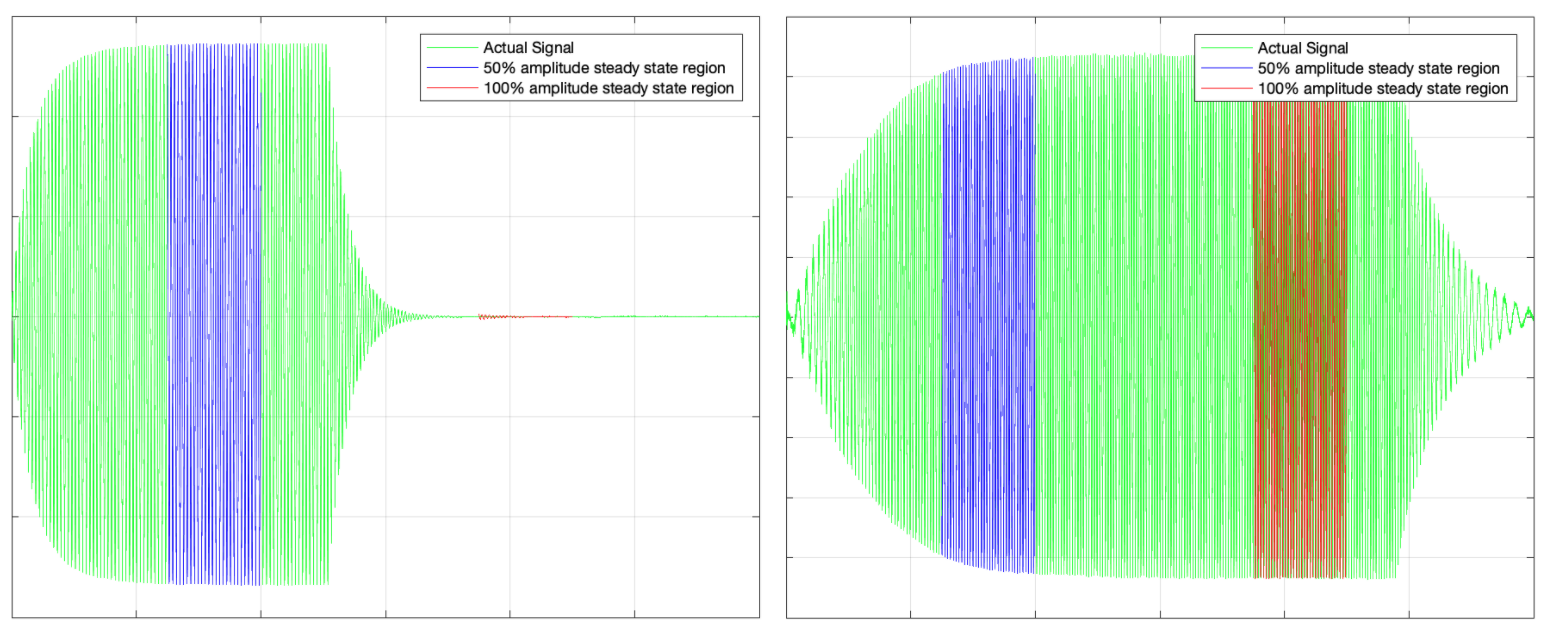

Abbildung 4: MATLAB-Signalplot-Beispiele für F04 (links) und F05 (rechts)

Daten aus der Analyse abrufen

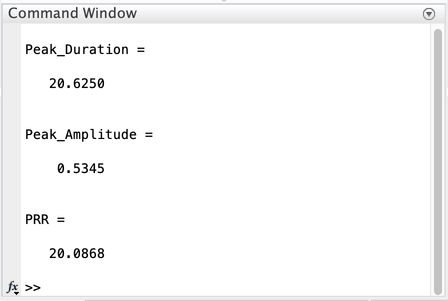

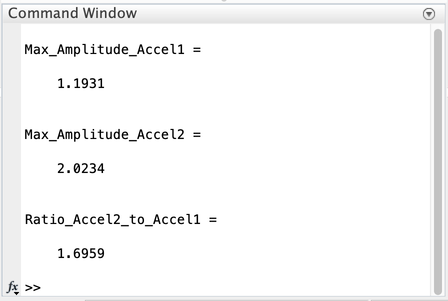

Wenn Sie MATLAB-Code für die einzelnen Effekte ausführen, können Sie die Ergebnisse im Befehlsfenster der MATLAB-Software ablesen.

Abbildung 5: Beispiel für MATLAB-Ergebnisse im Command Window, Effekt 1 (erster) und Effekt 3 (zweiter)

Effekt 1 und Effekt 2 (kurzer Impuls)

- Dauer des Spitzenwerts (ms)

- Spitzenamplitude (g)

- PRR zur Berechnung von Messwerten für die Schärfe (FOMS = PRR/Spitzendauer)

Effekt 3 (lange Vibration)

- Maximale Amplitude (g) für zwei Phasen

Ergebnisse mit der Leistungskarte vergleichen: Hier werden dieselben Daten verwendet, die von den repräsentativen Geräten im Android-Ökosystem erfasst wurden. So können Sie die Leistungskarte entsprechend füllen. So können Sie das gesamte Ökosystem besser verstehen und Ihre Daten zum Vergleich mit den Daten der Leistungsübersicht abstimmen.

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Ihr DUT im Vergleich zu anderen Smartphones oder Tablets im Android-Ökosystem abschneidet. Eine konkrete Frage zu diesem Thema könnte so aussehen: Schneidet mein Smartphone im Vergleich zu anderen Android-Smartphones mit ähnlichen Merkmalen (z. B. Preisklasse) besser oder schlechter ab?

| [Eingabe] Zu analysierende Effekte |

[Ausgabe] Spitzen-/maximale Amplitude (G) |

[Ausgabe] Spitzendauer (ms) | [Ausgabe] Puls-zu-Klingeln-Verhältnis (PRR) |

|---|---|---|---|

Effekt 1: Vordefinierte Haptikkonstanten

(VibrationEffect.EFFECT_CLICK) |

[1] Data 1-1 | [2] Data 1–2 | [3] Daten 1–3 |

| Effekt 2: Kurzer benutzerdefinierter haptischer Effekt (Dauer = 20 ms, Amplitude = 100%) | [4] Data 2-1 | [5] Data 2-2 | [6] Daten 2–3 |

| Effekt 3‑1: Langer benutzerdefinierter haptischer Effekt, Beschleunigungsphase 1 mit 50 % Amplitude für die ersten 500 ms | [7] Data 3-1 | – | – |

| Effekt 3-2: Langer benutzerdefinierter haptischer Effekt, Beschleunigungsphase 2 mit 100 % Amplitude für die zweiten 500 ms | [8] Data 3-2 | – | – |

Verhältnis von Impuls zu Ring und Spitzenamplitude für Effekt 1 und Effekt 2

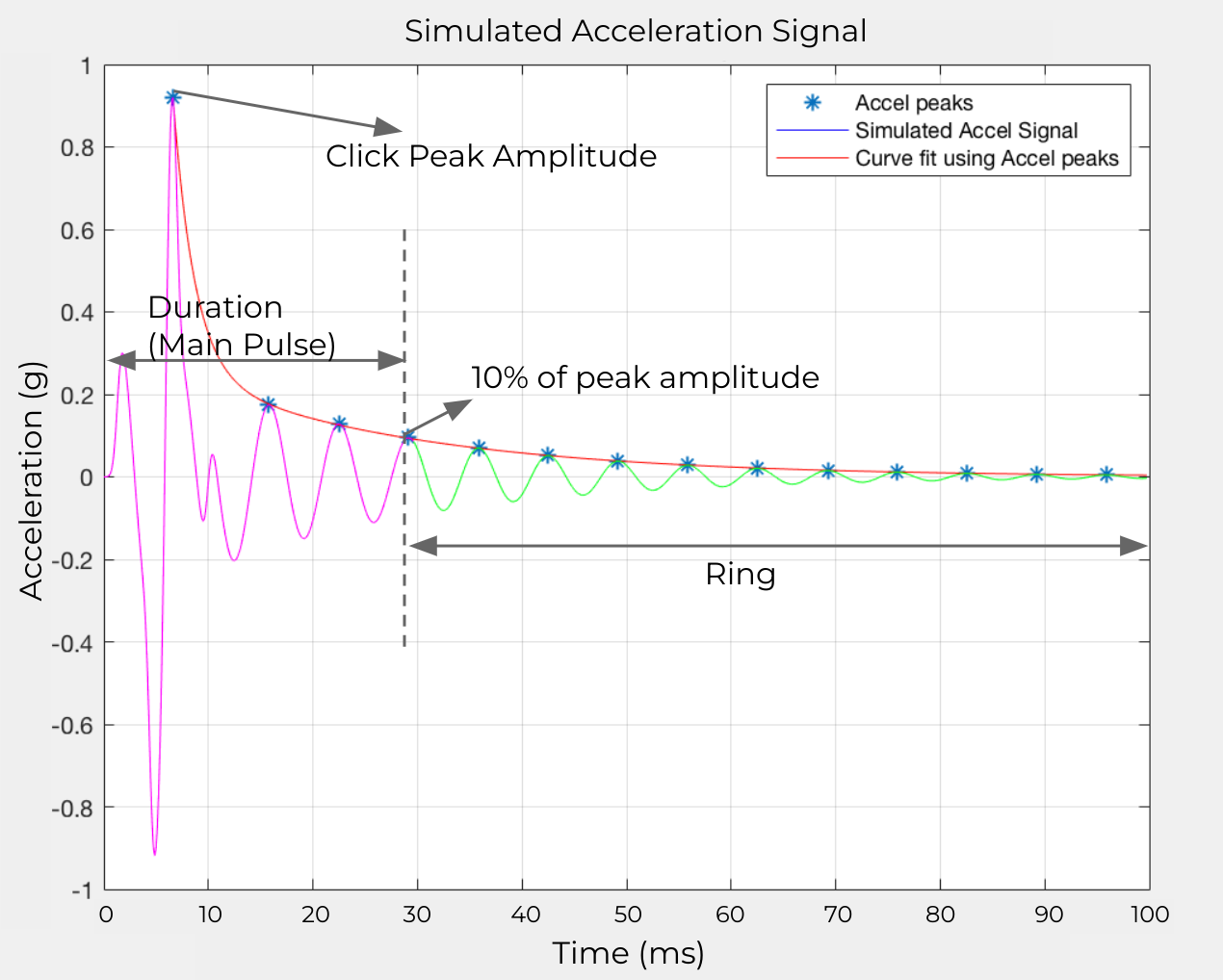

Zwei wichtige Parameter, die in Effekt 1 und Effekt 2 gemessen werden, sind das Puls-zu-Klingeln-Verhältnis (Pulse to Ring Ratio, PRR) und die Spitzenamplitude. Diese Parameter basieren auf der Beschleunigungsmessung, die mit der Einrichtung des Beschleunigungsmessers durchgeführt wurde.

Das PRR wird berechnet, indem das Verhältnis von Hauptimpuls zur Klingelamplitude ermittelt wird. Dauer ist die verstrichene Zeit für den Hauptimpuls. Die Formel für die Wahrscheinlichkeit für eine Reichweitensteigerung lautet:

Abbildung 6 Simuliertes Beschleunigungssignal

Diese Elemente sind in Abbildung 6 dargestellt:

- Hauptpuls:Definiert durch das Signal innerhalb des Zeitfensters, in dem die Amplitude auf 10% der Spitzenamplitude abnimmt.

Klingeldauer:Definiert durch das Signal, bei dem die Amplitude von 10% der Spitzenamplitude auf weniger als 1% der Spitzenamplitude abnimmt.

PRR und Dauer berechnen: Erstellen Sie eine Kurvenanpassung, bei der die Spitzenwerte der einzelnen Beschleunigungsphasen verwendet werden. Die Kurvenanpassung ist die beste Methode dafür, da sie die Wiederholbarkeit von Tests verbessert, indem sie Rauscheffekte minimiert.

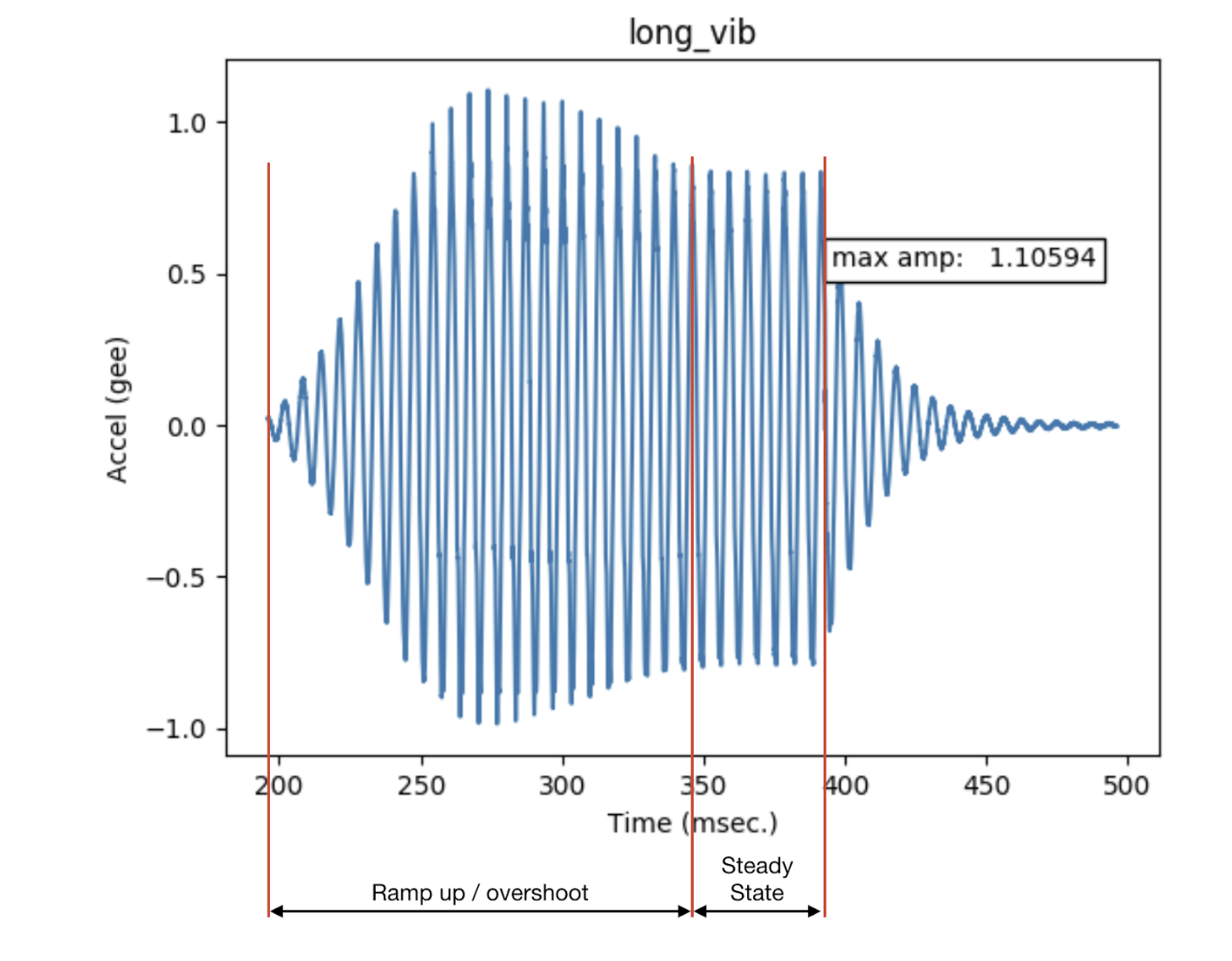

Maximale Amplitude für Effekt 3

Abbildung 7. Überschwingen des Aktuators

Diese Elemente sind in Abbildung 7 dargestellt:

- Lange Vibration

- Die Ausgabe des linearen Resonanzaktuators, wenn bei der Resonanzfrequenz eine sinusförmige Eingabe erfolgt.

- Maximale Amplitude

- Die maximale Amplitude der langen Vibration, wenn die Gerätevibration im stabilen Zustand ist.

- Überschwingen

- Ein Überschwingen tritt auf, wenn der Aktuator von seiner Resonanzfrequenz weggetrieben wird. Die Abbildung zeigt das Verhalten, das auftritt, wenn der Vibrator mit einem sinusförmigen Eingangssignal von der Resonanz weg angesteuert wird. Dies ist ein Beispiel für extremes Überschießen.

- Wenn der LRA mit seiner Resonanzfrequenz angesteuert wird, ist nur ein minimales oder gar kein Überschwingen zu beobachten. Die typischen Resonanzfrequenzen des LRA liegen zwischen 50 und 250 Hz.